穷年皓首唯创新

—访著名军旅书法家王祥之

文/刘士裕

简介

王祥之,字振羽,号竹堂散人。1941年生于河北省乐亭县。空军大校军衔。1991年2月至1997年10月担任第一任中国书协中央国家机关分会常务副会长兼秘书长。1992年8月起担任第一届中韩书法家联谊会常务副会长。1991年12月至2000年12月担任第三届中国书法家协会理事。2000年12月起担任第四届中国书法家协会理事。现任北京中外民间文化艺术交流促进会副会长、中国书画印研究院专家委员、中国剑光书画院顾问、中国书画名家网艺术顾问等职。被三十余家书画院、书画协会、书画报刊聘为艺术顾问,中国美术家协会会员。幼承庭训,九岁习书。作品入选:第五届、第六届全国书法篆刻展,国际书法名家展,中日书法名家展等。艺术成就和传略载入《中国古今书法名家大辞典》等百余部大型辞书和名人典籍。近百幅作品被国内外美术馆、艺术馆及中南海等单位收藏。中央电视台、北京电视台、《人民日报》《光明日报》等专栏介绍。江西弋阳建有《王祥之书历代名人咏弋阳碑廊》,共刻有诗碑30块。位于广东雷州的《三字经》碑,高2.5米,长65米,被誉为“中华隶书第一碑”。出版有《王祥之书元曲精选》、隶书《历代名人咏江阴》《王祥之插图题图选》《王祥之隶书诗联声律》《军营短笛》(隶书卷)、《王祥之隶书徐霞客诗》等专著。王祥之是中央电视台和中国书法家协会联合录制的电视系列专题片《中国书法五十家》之一。其隶书被北大方正电子有限公司开发入电脑字库,定名“祥隶”。

正文

书法创新难,隶书创新尤其难。

为什么?因为隶书和楷书一样,是一种比较规范的书体。自汉至清两千年间,在隶书诞生、发展、演化的过程中,前贤穷研细究,以多彩斑斓的风格一次次将其推向巅峰,体势写得几近完美,再变化的空间很有限,调整更新的余地也很小,因此实现新的突破谈何容易。

然而,就是在这难上加难的领域,王祥之却历经数十个寒暑,穿百砚、秃千笔,锲而不舍,在中国书坛悄悄地发动了一场“隶变”。终以“祥隶”的创立,铸就了这一古老书体新的辉煌。

一

我和王祥之多有交往,去北京时常到他家里坐坐。但近期一直没好意思前去打扰,因为他忙得不亦乐乎。

2001年初,北大方正电子有限公司决定将王祥之的隶书定名为“祥隶”,开发并输入其电脑字库。其软盘要赶在第2002年5月初在国内外发行,需王祥之书写近万个规范的繁体、简体字各一套,时间只给10个月。

2002年春节刚过,我循着“祥隶”的来龙去脉做了一次专访。此前我查阅资料得知,北大方正电子有限公司是国内出版电脑书法软件的权威性机构。迄今为止,只有舒同、刘炳森、启功等少数书法家获此殊荣。我问及“祥隶”出版发行的背景,谦和儒雅、性格爽朗的王祥之莞尔一笑说:“‘祥隶’是北大方正从全国范围的隶书中筛选出来的。他们开发字体极严格,要求风格独特、个性鲜明、字体规范、影响广泛,且具有独创性。至于他们为什么把我的隶书定名为‘祥隶’,我想可能有两个因素:一是选用我名字中的‘祥’字,体现了书法创作的主体;二是‘祥隶’寓有祥和、吉祥之意,在社会上容易被广大群众所接受。”王祥之对他多年的心血羽化为片片书作、缕缕信息飞入寻常百姓家,感到十分欣慰。

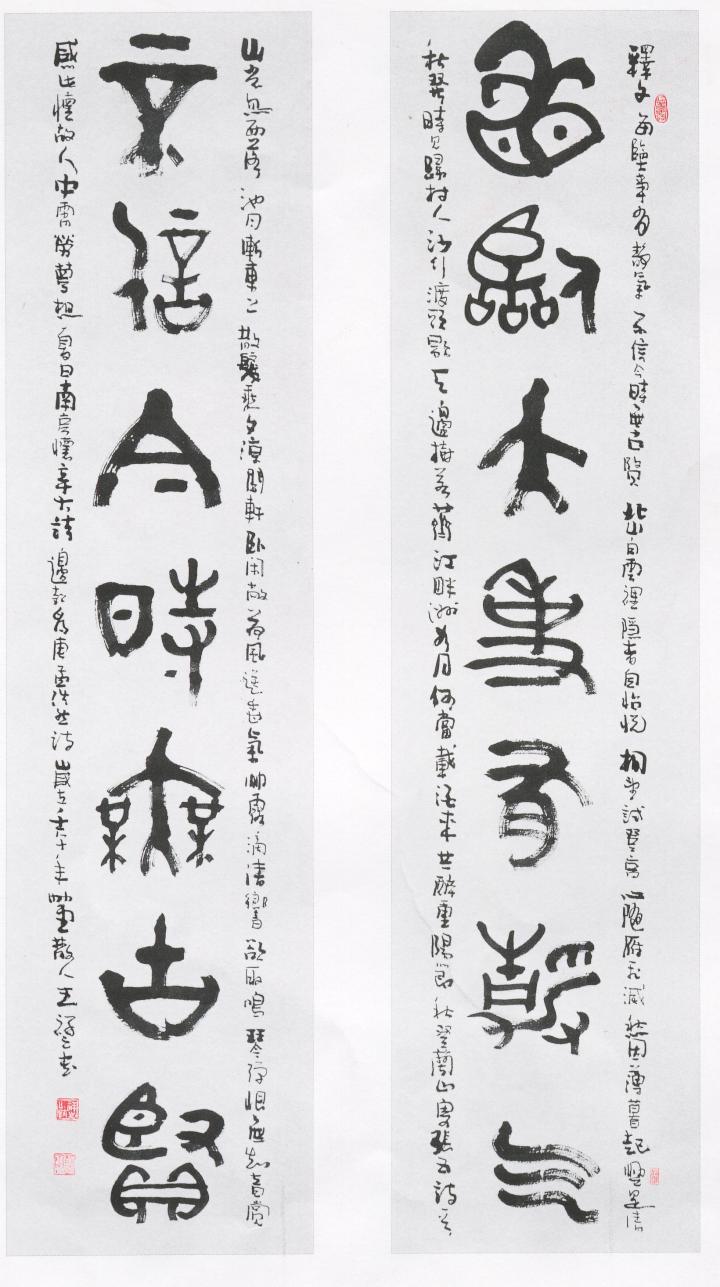

我们在谈到“祥隶”的风格时,王祥之摘下眼镜,深深地呷了一口茶水。他深谙线条和结体是构成书法形式美的最基本要素,因而终其毕生精力惨淡经营,终于形成了自己独特的书法语言。他说;“我性情所好是雄强苍劲、浑朴厚重一格,所以最终选取了《好大王碑》作为基本字帖。《好大王碑》为东晋所立,书体处于化隶为楷、将变未变之时,楷法已有二三,隶则仍有七八‘祥隶’在线条上舍弃了通常蚕头雁尾、一波三折的标准模式,取《好大王碑》顿挫的直线,凸显苍茫感。在结体上‘祥隶’则舍弃了汉隶内紧外松的惯例,取向于外紧内松,呈现出中宫宽博、四周收敛的态势。就像一个举重运动员,示人以雄强、厚重、有力量的阳刚之美‘祥隶’把撇捺缩短为两个点,以突出其胸襟的博大,使字的重心下移,增强了稳定感。为此,有些朋友称我的隶书为‘短腿隶书’,这虽然抓住了它的特征,也很形象,但过于民俗化,我还是觉得叫‘祥隶’好。”

二

王祥之成功了。

当“祥隶”以突破古人,又别于今人的独特面貌展现在世人面前时,还有谁怀疑它在当今书坛上的重要地位呢?我向王祥之请教成功的秘诀,他说:“兴趣和爱好是我学书的无穷动力和源泉。”随后向我讲述了他学书的历程。

王祥之字振羽,号竹堂散人,1941年出生于河北省乐亭县中卜乡王庄。乐亭是冀东著名的文化之乡。他从小就喜欢学习、画画、写字、唱歌。王祥之告诉我,祖父留下来的一箱子书是他儿时的乐园,里面一本欧阳询的《姚恭公墓志铭》便是他的启蒙老师。帖上那灵动清丽的小楷令他心驰神往,放学后便趴在炕桌上写起来,累了下炕伸个懒腰接着练。读过4年私塾的父亲常站一边指指点点,多是督促和表扬。那本字帖现在他还珍藏着,小时候在上面写的字,涂抹的花呀草呀至今清晰可辨。

1955年,他考上了乐亭一中,教美术的易惠堂老师乐于给他们几个喜欢画画的孩子吃偏饭。王祥之的素描、写生作业经常在校园的橱窗里展出,无疑在他幼小的心灵里埋下了艺术的种子。

不久,在“选飞”中,他脱下学生装,换上了军制服。不论是在徐州练滑翔,在运城学飞行,还是在长春学理论,那本小楷字帖始终是他的贴身伙伴。在长春,一次他在旧书摊上翻阅,偶然间看到一本上海福禄寿字帖纸品社出版的《翁方纲隶书四种》字帖。帖上那带有蚕头燕尾的字他从未见过,真是美极了。于是他下决心学这种“新”的字体——隶书,这便是他学习隶书的开始。

王祥之爱上了书法,但对画画的兴趣仍不减。我提到他出版过的《王祥之插图题图选》。顺着这个话题,他说:空军技术学院毕业后,他被分配到北京工作。当时《航空》杂志社美编人手不足,领导知道他有这方面的特长,便约他为杂志画些题图或插图。他到处搜集素材,搞一些新的创意。当一幅作品选用上时,一种追求艺术的满足感便油然而生,但这也占去了他一大半业余时间。这样,他一干就是12年。后来他放弃了搞插图,一些热心的朋友劝他出一本小册子,画稿划拉到一起,竟有百幅之多,于是《王祥之插图题图选》便问世了。

王祥之的业余生活是丰富的,他不仅爱好写字画画,还喜欢音乐、诗歌。20世纪80年代中期,他觉得不能再这样四面出击了,书法和绘画必须舍弃一项。选择是艰难的,但头脑是冷静的:绘画需要一个相对安静的环境和较长的时间,而书法则机动多了,有七八分钟时间就可以练几个字,对环境也没有苛求。经过反复思忖,最后他选择了书法,而书法又推隶书为主攻方向和突破口。

三

在艺术的征途上是没有平坦大路可走的。透过王祥之朴实的话语和欣慰的笑容,我看到的是艰辛与勤奋。

“书法艺术是艺术家一辈子的功夫。人家评论我是传统派书法家,传统是从哪里来的?是从历朝历代遗存下来的大量碑帖中体现出来的。要想当一个有作为的书法家,就要沉下去,把老祖宗留下来的东西吃透。必须耐得住寂寞,不能浮躁;必须脚踏实地,不能急功近利;必须先学会做人,而不是投机取巧。”

王祥之从自身经验出发,把习书过程形象地概括为“入帖”和“出帖”两个阶段。他认为,“入帖”,就是将自己选取的碑帖反复临习。要忠实于原帖,钻到帖子里面去,直到运笔技巧、字的间架结构、一笔一画都能准确到位,达到心能御手、手能御笔的地步。

1996年,他曾在《中国书画报》上办了个讲座,讲的就是隶书的临习与创作方法。他说:“以我的体会,临帖要把握好几点:一是勤,要有韧劲,不能一曝十寒;二是深,要掌握精髓,不能浅尝辄止;三是专,要精神专注,不能急于求成;四是博,要兼收并蓄,不能拘泥于一碑一帖。我40年临池,不能说退笔如山吧,也是废纸五车。十余种字帖,多少个酷暑严寒,一闭上眼睛,碑帖就浮现在脑海里,一提起笔,不管是《张迁碑》《衡方碑》,都可临得惟妙惟肖。”

随后,王祥之谈到“出帖”。他说:“起初我以为‘入帖’要比‘出帖’难,其实不然‘出帖’要比‘入帖’难上不知多少倍。后来我才明白‘入帖’毕竟是有碑帖可循的,只要认真刻苦地练就行了。可‘出帖’不是下苦功就能完成的,它更多需要的是悟性、是灵感,是视觉以外的功力。”

王祥之和许多书法家一样,既要做好本职工作,又要追求艺术。很长时间,他只能挤做饭的时间练习书法。烧饭时,有三五分钟时间,便跑到房间里写上几笔。稍一入神,多写上几个字,那边厨房便告急,不是菜烧煳了,就是奶烧“跑”了,有时铝质锅底被烧化。为了两者兼顾,后来他干脆把书橱搬到厨房,一边是笔墨纸砚,一边是油盐酱醋。有感于饭菜味和着翰墨香,他索性把斋名改为“五味斋”,其中的酸甜苦辣只有他自己知道。

四

王祥之以鲜明的艺术个性独立于书坛。他的作品入选“全国书法名家作品邀请展”“国际名家书法邀请展”、全国第五、第六届“书法篆刻展”等大型展览并获奖。在黄山、泰山等多处留有碑刻或摩崖石刻。在广东省雷州市,王祥之书写的《三字经》被刻成高2.5米、长64米的巨碑,被称为中华第一碑。出版有《王祥之隶书元曲精选》《历代名人咏江阴》(隶书)、《王祥之隶书诗联声律》《王祥之隶书徐霞客诗》等。历任中国书法家协会第三、四届理事、中国书协中央国家机关分会常务副会长,中韩书法家联谊会常务副会长,并受聘于20余家书画院、书画家协会、书画报刊艺术顾问。中央电视台、北京电视台、《人民日报》《光明日报》等新闻媒体开辟专栏介绍其人其事,百余件作品被国内外美术馆、艺术馆收藏。

1999年,王祥之脱下穿了41年的军装。过去临帖,他就像面对一桌丰盛的宴席,只能狼吞虎咽般饱餐一通,还没品出味道来菜已下肚。离开工作岗位,可以细嚼慢咽,仔细体会其中滋味了。现在,他每天还要拿出两三个小时临帖,把过去临过的帖重新临,反复临。他说临帖不是目的,最终的归宿还是创新。

采访接近尾声,王祥之谈起今后的打算。他说,隶书是他书法创作的一个突破口,下一步要向纵深发展,扩大战果,大篆、行书各个击破。其实,目前他的篆书、行书已经自成面目。

隶书是从篆书脱胎出来的。他认为,不通篆书就不知隶书的血脉,不知隶书的来源,隶书就写不好,写不活。在创立“祥隶”的过程中,他溯本探源,用很大精力去研究篆书,特别是大篆,而大篆又以金文下功最深。他以金文的精气神涵养他的隶书;反过来,在他的隶书自成风范的同时,也带动了篆书的成熟。他的篆书不刻意强求金石味,而是突出用毛笔书写的趣味,更具有时代感。

在与王祥之交往中,我常能欣赏到他用大小相间、方圆共融、率真奇古的行书写就的书信。今人行书,多取法晋唐宋元诸家,趋于流畅甜美。以王祥之的性格,是决不肯步人后尘的。他从临习简帛书入手,直取居延汉简、马王堆帛书的神韵。所以他的行书多隶味,少楷味,呈现出一脉古趣拙意,形成既前无古人、又别于今人的独特风格。

王祥之不喜欢千人一面,喜欢用自己的脑,走自己的路。他认为,创新无止境。“祥隶”基本定型以后,为什么不能再变?在他的书房里,我看到了他最近书就的长隶,这是隶书家族中的新成员,异常生动,韵味无穷。

告别王祥之,望着他的背影,我仿佛看到了一位整装待发的战士,一位在书坛上毫无倦意、永不停步、不懈攀登的战士。

(写于2002年4月)

点评

著名书法家王祥之先生以隶书写成字帖,为家乡做了一件有益的好事。王祥之先生隶书直取汉碑,个性鲜明。 —沈鹏

祥之先生作隶多年,久积宿志,心有所属,融得如是风神趣旨,当然苦心在焉。古云,精诚所至,金石为开,想必造化当不相负也。 —欧阳中石

祥之为人谦虚谨慎,勤奋好学,他在诗与画上都有一定的造诣。多方面的学识,无疑又涵养了他的书法艺术。他的隶书在汉碑凝重典雅的基础上又融入简帛书的率真和稚拙,博采众长,最终形成了自己鲜明的隶书风貌。—刘艺

王祥之的隶书深得古法,实不多见。 —康殷

他是当今书坛写隶书能在继承传统的基础上突破樊篱,自出机杼,铸成个性面貌的少数几个重要书家之一,是在传统主流的孕育下取得突出成就者,他将简帛书的古朴天趣巧妙地糅合在他金石味很重的隶书中,使其成了唯有王祥之才能写就的一种书体。他为人谦和,学者风度,不激不厉,纯朴自然。他的书法艺术即是他生命的一部分,也是他全身心灿烂光辉的折射。 —张坤山

凝视当今艺术界,对艺术形式美讲究的两个人,一是画家吴冠中,一是书法家王祥之。 —沈鸿根